概要

自由研究プログラムとは

子ども研究プログラム2025(5月編)は、小中学生を対象とした一泊二日の教育プログラムで、現役大学生の指導のもと科学的思考力の育成を目指しています。今回は勝浦の海辺のお寺「妙海寺」でプログラムを行い、大変ご好評をいただいているグループ形式での実験・研究に取り組みました。

実施体制

【参加者】11名(男子7人、女子4人)

中学1年生

小学6年生

小学6年生

小学5年生

小学5年生

小学4年生

小学4年生

小学4年生

小学4年生

小学4年生

小学3年生

小学2年生

【スタッフ】9名(男子6人、女子3人)

奥山 (千葉大学大学院 博士1年 生物学コース)代表

横井 (千葉大学大学院 修士2年 生物学コース)副代表

戸高 (千葉大学大学院 修士2年 生物学コース)

山北 (千葉大学大学院 修士1年 生物学コース)

川守田 (千葉大学大学院 修士1年 生物学コース)

舘坂 (千葉大学大学院 修士1年 生物学コース)

本郷 (千葉大学 学部4年 生物学コース)

河合 (千葉大学 学部4年 生物学コース)

小原 (千葉大学 学部2年 園芸学コース)

スケジュール

8月22日 事前説明会(オンライン)

8月27日 研究合宿1日目

8月28日 研究合宿2日目・研究発表会

内容

8月22日

事前説明会(オンライン)

20:00 代表挨拶

代表の奥山より組織の紹介及び本プログラムについての説明を行ったのち、スタッフの自己紹介を行いました。

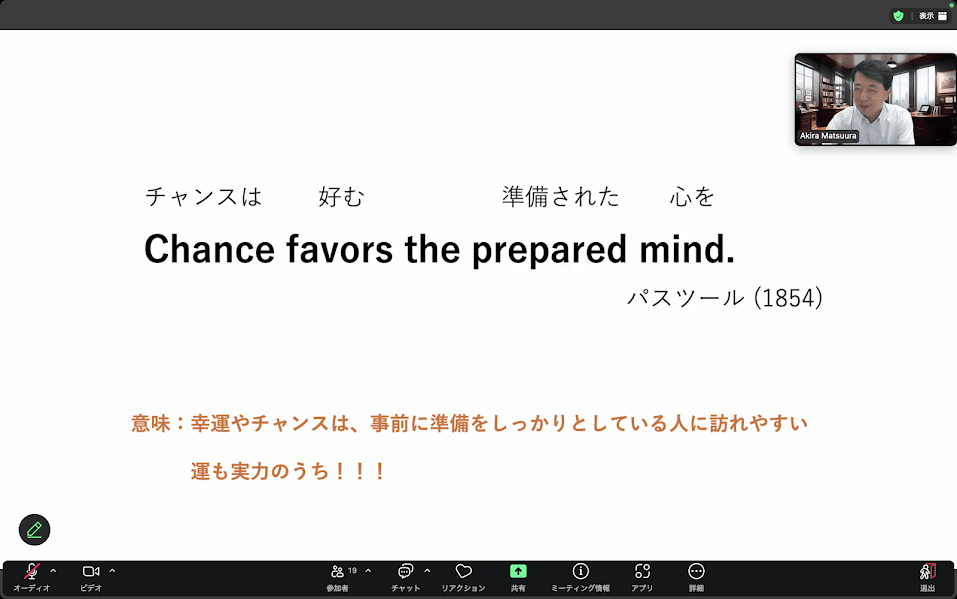

20:10 教員挨拶

千葉大学理学部生物学科の教授であり、理学部長を務めていらっしゃる、松浦彰教授からお話をいただきました。

松浦彰教授、ありがとうございました!

20:15 宿泊先について

開催場所である妙海寺の佐々木住職より、地域とお寺、そして宿泊場所について説明をしていただきました。

20:25 班分け・顔合わせ

本プログラムでは、11人の参加者を興味関心に合わせて4班に分け、Zoom上で担当のスタッフとの顔合わせを行いました。最初は緊張した様子が見られる場面もありましたが、自己紹介と併せて好きな生き物や興味のあることについて話す時間を設けることで、無事に打ち解けることができました!

20:40 研究相談

班ごとにやってみたい研究について考え、話し合いました。場所と時間に制限がある中で、どれだけみんなのやりたいことを研究テーマに落とし込めるかが、スタッフの腕の見せ所です!研究テーマを決め、どんな実験をするか計画を立てました。

8月27日

研究合宿1日目

11:00 現地集合

12:00 昼食

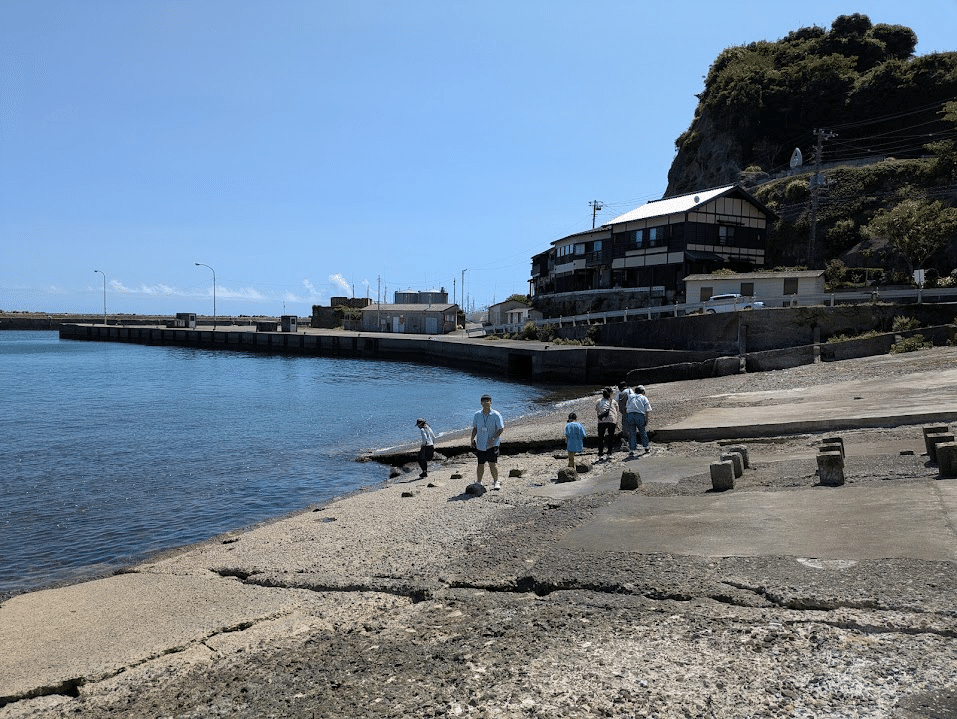

13:00 サンプリング・実験・データ収集

みんなで外に出て、研究の対象となる生き物の採集や観察、そして実験を行いました!何もかもが予想通りには進みませんが、生徒とスタッフが一丸となり研究テーマについて理解を深めながら、精力的に活動していました。データについては大学生が中心となって解析を進め、結果からどんなことがわかるか考えました。

18:00 夕食

夕食はカレーでした。おかわりをしてくれる生徒も多くいました!食べ終わったお皿は自分で洗い、片付けまで完璧でした!

19:00 花火

宿泊先「しんがしんが」のオーナー様から花火をいただきました!みんなで花火を楽しみ、最高の思い出になりました!

note担当原田は研究の都合で参加できず、、羨ましい限りです。

20:00 宿泊先に移動

空き家を改装した民宿「波の音」「しんがしんが」に泊まりました。とてもきれいな宿で疲れを癒すことが出来ました!

8月28日

研究合宿2日目

7:00 起床

みんなしっかり早起きして、使った寝具も自分で元に戻すことができていました。この短い期間にも生徒の成長が感じられます。

8:00 朝食

朝食はホットケーキでした。おいしかったです!

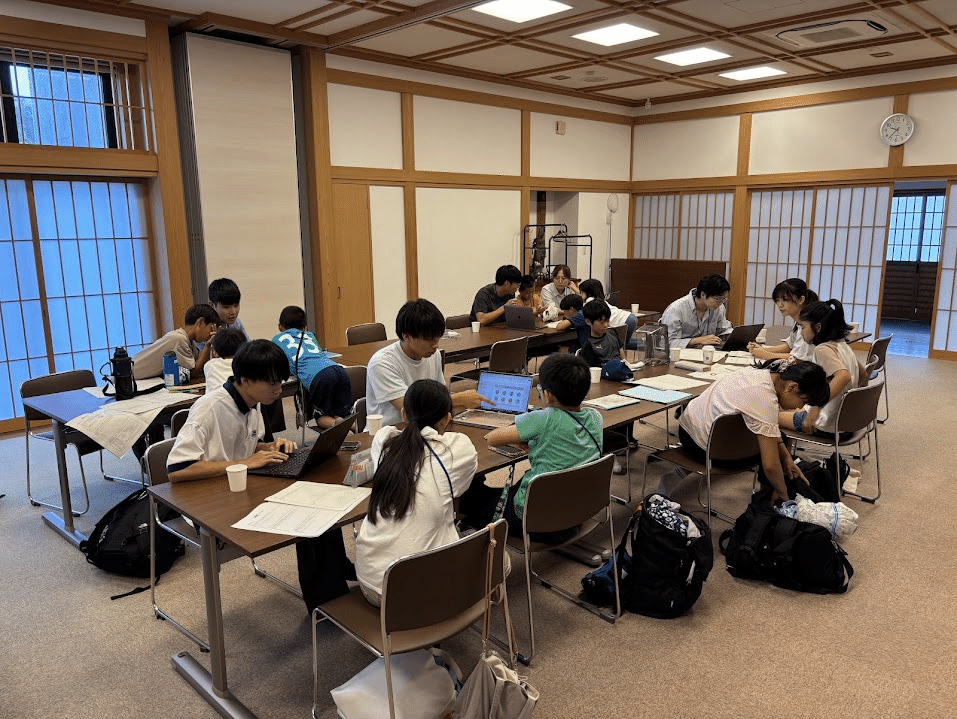

9:00 データまとめ

スタッフが整理した結果を振り返りながら、研究のまとめを行いました。結果からどのようなことが考察できるのか?どのように書けば伝えることが出来るのか?積極的に議論して進めることが出来ました!

12:00 昼食

そうめんを作りました!薬味にネギや大葉、のりなどを用意しましたが一番人気だったのは天かすでした。

保護者の方もお招きし、一緒に楽しく食べることができました。

13:00 スイカ割り

妙海寺さんから大きなスイカをいただき、みんなでスイカ割りをしました!最後はスタッフ代表の横井が綺麗にスイカを一刀両断し、夏らしい素敵な思い出になりました!

14:00 発表練習

実際に本番使うスライドを使って発表練習をしました。最初は詰まりながら発表していた子も、練習を重ねるにつれて上手になっていきました!

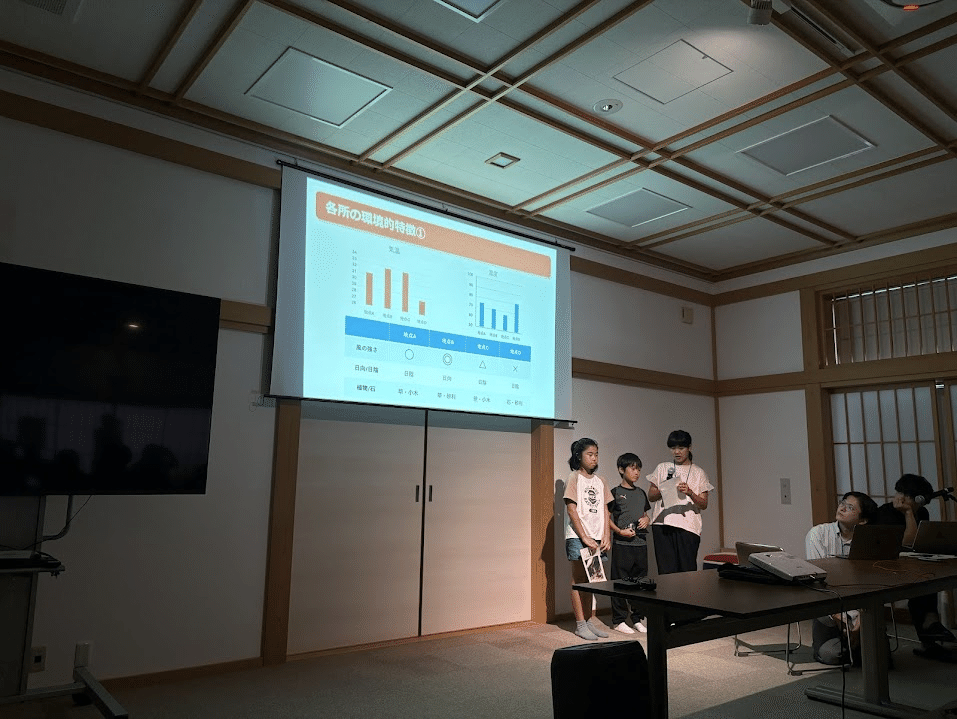

15:00 研究発表会

今回も多くの保護者の方が足を運んでくださいました。保護者の方とスタッフ、そして友達が見守る中、どの班もとても上手に発表することができました!保護者の方やお友達、スタッフからたくさんの質問があり、鋭い質問から活発な議論が行われました。発表会では生徒の発表のほかにも代表の奥山から大学生活や研究活動に関する紹介や、スタッフの舘坂から大学の研究について発表がありました。

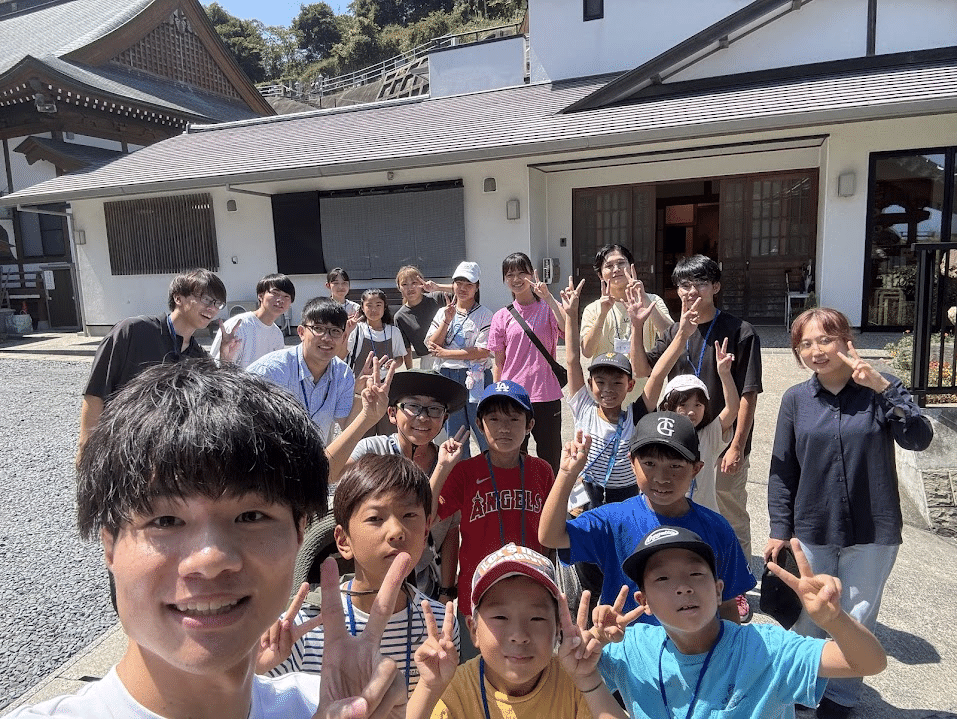

17:00 懇親会・解散

懇親会ではお菓子とジュースを交えて保護者の方とお話をさせていただきました。二日間頑張った生徒の成長を伝えることが出来ました!最後に集合写真を撮影し、動画でプログラムの振り返りを行って、プログラムの全行程を終了しました。

感想

今回のプログラムを通じて、子どもたちに多くのことを伝えることができ、その中で自ら考え、学ぶ力を育むことができたと感じています。具体的には、「1.観察力」「2.考察力」「3.柔軟性」「4.主体性」といった力を培うことができました。

1.観察力

研究は、現象に疑問を抱き、問いを立てることから始まります。そのためには、身の回りの出来事を見たり聞いたりする中で、常にアンテナを張っていなければなりません。観察こそが研究の第一歩です。自然の中へ飛び出し、多くのものに触れて疑問を持ち、テーマを設定するという経験は、決して座学だけでは得られないものです。子どもたちは、難しさも感じながらも、かけがえのない体験をすることができたと思います。

2.考察力

実験を通して多くのデータを得ることができました。それらを比較・解析する中で、ただ結果をまとめるだけでなく、因果関係を探り、自分の考えを組み立てていくことが求められました。その過程を経て、論理的に思考する力や、考えを言葉や文字にして伝える構築力を育むことができたと思います。

3.柔軟性

実験には常に失敗がつきものです。そのため、ときには計画を変更し、再構築することが求められます。今回も、当初予定していた実験を行えない班がありましたが、生徒たちは「この植物を使ったらどうだろう」といった提案を出し、柔軟に対応する姿を見せてくれました。

4.主体性

このプログラムでは、生徒自身の興味・関心を出発点としてテーマを設定します。実験内容を組み立てる過程では、課題を発見し、その解決策を自ら考える力が養われました。また、「この実験をやってみたい」「こう改善した方が良いのではないか」といった積極的な発言も見られました。まさに、自分の意見を発信し、行動に移す主体性を育むことができるプログラムであると実感しました。

本プログラムの大きな特徴は、『大人でも子どもでもない大学生と研究や議論を共にできる』という点にあります。我々自身も、子どもたちの曇りのない純粋な意見や素朴な疑問に触れ、多くの刺激を受けることができました。

今回も参加してくれた子供たちから「楽しかった!」「また参加したい!」とのお声をいただいています。また保護者の方々からも「前へ進む一つのきっかけとなったと思う」「かけがえのない経験が出来た」「貴重な経験となった」などのうれしいご感想をいただくことが出来ました。

次回の自由研究プログラムは2026年度に開催予定です。さらに参加者の方々にとって実りあるプログラムになるよう、スタッフ一同議論を重ねてまいります!

次回もどうぞよろしくお願いいたします!

コメント